「ヘルス(Health)」と「ウェルネス(Wellness)」はいずれも「健康」と訳され、似たような場面で使われますが、意味や概念には明確な違いがあります。

「ヘルス」は、病気がない状態や身体的・精神的に正常である状態を指します。

WHO(世界保健機関)では「健康とは、単に病気がないということではなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」と定義しています。

「ウェルネス」は、心身の健康をより良くしようとする能動的なライフスタイルを意味します。

身体だけでなく、精神・感情・社会・職業・知性・環境など多面的な充実感を含む概念です。

いずれも特に中高年の男女にとって、大変関心の高いテーマです。

当社によるヘルスケア・ウェルネスに関する講演会・研修の事例は以下のとおりです。

事例

講師:中井宏次氏(NPO法人健康笑い塾主宰)

講演では、年齢とともに笑う回数が減少するという研究データを紹介し、積極的に笑うことの大切さを説かれました。中井先生は「NPO法人健康笑い塾」を設立し、「笑う門には健康来る」を信条に、人生100年時代を楽しく生きるための“予防笑学”を提唱。お笑いとユーモアの違いにも触れ、笑いの力で人生をより前向きにするヒントが詰まった内容でした。

この記事では中高年向けにヘルスケア・ウェルネスがテーマの講演会を開催するにあたって、成功するためのポイントをお伝えします。

1. 中高年向けにヘルスケア・ウェルネスがテーマの講演会を行うメリット

中高年向けに「ヘルスケア・ウェルネス」をテーマとした講演会を開催することには、個人の生活のクオリティ向上から地域・社会全体への好影響まで、さまざまなメリットがあります。

以下、目的別に詳しく解説します。

1-1. 健康寿命を延ばすことにつながる

中高年は生活習慣病のリスクが高まる年代ですが、正しい知識や習慣を学ぶことで、病気の予防が可能になります。

ウェルネスの視点(心の健康や社会的つながりなど)も取り入れることで、単なる「病気にならない」だけでなく「いきいきとした暮らし」をサポートできます。

1-2. 医療費・介護費の削減(社会的メリット)

健康への意識が高まることで、通院や入院の頻度が減少し、医療費の抑制に貢献します。

自立した生活を続けられれば、介護が必要になるタイミングを遅らせることができ、公的負担・家族の負担も軽減されます。

1-3. 孤立防止・社会参加の促進

特に定年後は、社会との関わりが減り、孤独を感じる人が多くなります。

講演会をきっかけに、健康・ウェルネスを共通の話題としたコミュニティが形成され、継続的な交流や活動へ発展する可能性も期待できます。

1-4. 健康についての意識改革と行動変容

「知る→納得する→実行する」には、まず信頼できる情報の提供が重要です。

医師や専門家、経験者の話を通じて、普段の生活習慣や考え方を見直すきっかけになります。

2. ヘルスケア・ウェルネスがテーマの講演会のテーマタイトル例

タイトルの決め方のコツは、「人生100年時代」「今できること」「知らなかったでは済まされない」など共感や危機感を与えるキーワードを入れることです。

タイトルの決め方のコツは、「人生100年時代」「今できること」「知らなかったでは済まされない」など共感や危機感を与えるキーワードを入れることです。

また「心と体」「社会とのつながり」などウェルネス要素を意識して、「入門」「講座」「今日から始める」など行動を促す表現を活用しましょう。

ここでは中高年向けに「ヘルスケア・ウェルネス」をテーマとした講演会のタイトル例と、それぞれにふさわしい紹介文(講演の趣旨や期待される効果)を以下にご提案します。

2-1. 人生100年時代を生きる ― 健康寿命を延ばすために今できること

人生100年時代と言われる現代、長く生きるだけでなく、「元気に、自立して、いきいきと暮らす」ことが大切です。

本講演では、日々の生活習慣を見直し、運動・栄養・睡眠・心の在り方をバランスよく整える方法をわかりやすく解説。

今から始められるセルフケアの実践法を学びましょう。

2-2. 心と体を整える“ウェルネス思考” ― 50代からの健やかな生き方

“健康”は体の問題だけではありません。

ストレス・孤独・生きがいの欠如など、心のバランスも健康寿命に大きく影響します。

ウェルネスの考え方を取り入れた暮らし方について熟知した講師より、自分らしく、充実したセカンドライフを送るためのヒントをお伝えします。

2-3. 今日からはじめる!中高年のための生活習慣リセット講座

気づけば増えてきた体重、いつの間にか乱れた睡眠…。

「このままではいけない」と思っているあなたのために、生活習慣を整えるための実践的な知識とノウハウをご紹介。

今日からできる食事の取り方や簡単な運動法、リラックス習慣の作り方など、医療や予防の専門家のアドバイスも交えてお届けします。

2-4. 孤立を防ぎ、つながる力を育てる ― 中高年からの“社会的ウェルネス”入門

孤独は健康リスクと深く関係しますので、仕事をリタイアした後、どのように人とのつながりを持ち、充実した時間を過ごすかが問われる時代です。

この講演では、地域活動・趣味・学び・ボランティアなど、社会と関わり続けるためのヒントと行動のきっかけを提供します。

2-5. 認知症予防×ウェルネス ― ゲーム感覚で楽しくできる!心と脳の健康術

認知症は誰にでも起こり得る身近な問題。

予防には「体を動かす」「人と話す」「よく笑う」など、日常生活の小さな工夫が大切です。

ウェルネスの観点から認知機能をしっかり保ち、生活に張り合いを持ち続けるための方法を具体的に紹介します。

3. 講演会の満足度を高め、より多くの方に参加してもらうためには

ヘルスケア・ウェルネスがテーマの講演会で、参加者の満足度を高めつつ、多くの方に来てもらうためには、「内容の工夫」と「集客・運営の工夫」の両面が重要です。

ヘルスケア・ウェルネスがテーマの講演会で、参加者の満足度を高めつつ、多くの方に来てもらうためには、「内容の工夫」と「集客・運営の工夫」の両面が重要です。

以下に、具体的なアイデアを目的別に整理してご提案します。

3-1. 満足度を高めるための“内容面”の工夫

① 実生活に役立つ“具体例”や“体験談”を盛り込む

保健体育の教科書のような抽象的な話よりも、「朝の5分ストレッチ」「買い物ついでにできる運動」など実践的な内容を中心に構成しましょう。

また講師の体験談や、参加者に近い年代の“成功ストーリー”を交えると共感を得やすいです。

② 一方通行の講演だけではなく「参加型」にする

出来れば、ワークシートの記入、チェックシートによる生活習慣診断、簡単なストレッチ実技などを取り入れて“講演+体験”型にしましょう。

また会場内で簡単なグループトークや質問タイムも効果的です。

③ 配布資料・お土産で満足度アップ

講演内容をまとめた資料、健康レシピ冊子、生活習慣セルフチェックシートなどを配布します。

地元の健康食品やスポーツクラブの割引券などを協賛品として渡すことも、参加者の満足度を高めるのに役立ちます。

④ 地域性・文化に合ったテーマ設定

農作業や日常的な地域活動に関連付けた例を出すと、参加者がイメージしやすくなります。

例えば「田舎だからこそできるマイペースなウェルネス生活」のようなテーマです。

3-2.参加者を増やす集客面の工夫

① ターゲットに刺さるチラシ・タイトル・コピー

「健康寿命」「認知症予防」「イキイキ100歳」など、講演会の対象となる年代の関心に合わせたワードを使いましょう。

例えば「人生100年時代、今すぐ始める心と体のセルフケア」のようなテーマです。

② 信頼される「講師」や「推薦者」の力を借りる

地元の医師、保健師、人気の健康講師など、信頼性のある顔ぶれを揃えることが集客力に直結します。

また地域の民生委員や医療機関からの紹介も効果的です。

③開催場所・時間の配慮

会場はアクセスしやすく、階段が少ない、または車いす用のスロープがあるなどバリアフリー設計のところが望ましいです。

時間は平日昼間が基本ですが、シニアサークルの活動時間帯や地域の会合やお祭りとの「コラボ開催」も視野に入れると良いでしょう。

④ 地域のネットワークを活用したPR

自治体・公民館・地域包括支援センターなどの地元のネットワークを活用しましょう。

チラシやポスターを病院・薬局・スーパー・整骨院・シニア向け教室などに設置するのも効果的です。

3-3.リピーターにつながる“継続企画”の仕掛け

① 「次回も来たい」と思わせるシリーズ化

例えばテーマを月ごとに変えて、「生活習慣病編」「心の健康編」「食と栄養編」など連続講座でシリーズ化すると、毎回参加する方が現れるようになります。

また参加者カードやスタンプカードなどで継続参加を促し、最後に修了証を渡すような仕組みも効果的です。

② 講演後フォロー(参加者の満足感アップ)

講演後のアンケートで感想や次に聞きたいテーマを聞いて、次回内容に反映させましょう。

またアンケート内に質問があれば、後日回答をまとめてメールなどでフォローします。

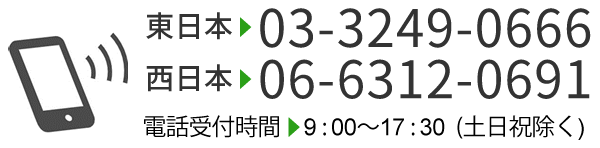

【講師セレクト】ではヘルスケア・ウェルネスをテーマにした講演会の講師の手配につきまして、多数の実績があります。

講師への講演依頼を代行させていただき、講演実現まで円滑に交渉を進めるためにあらゆるサポートをさせていただきます。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。