中村 秀明

博士

大学教員

研究者

救急救命士

米国救急医学会認定ITLSインストラクター

講師カテゴリー

- 安全大会

- 防災・危機管理

- 健康管理

- 医学・医療・健康

- 医学・医療(最先端医療)

- 健康・運動

- 環境・防災・防犯

- 防災

- 福祉・介護

- 歴史・文化・科学

- 自然科学

- ライフスタイル

- 食生活・料理・健康

出身地・ゆかりの地

茨城県 千葉県 東京都 日本

この講師について問い合わせる

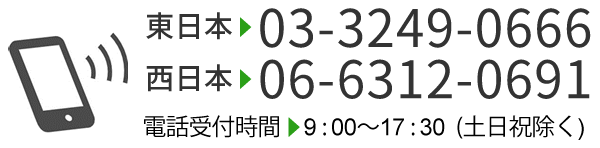

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

プロフィール

帝京大学医学部付属病院救急科に入局後、高度救命救急センターに配属、救急車の対応や集中治療に従事しました。博士号取得後は、大学の教員として救急救命士を目指す学生に対して救急医学の講義を行っています。救急車の適正利用や救急救命士の処置効果の研究を通して、社会課題の解決をしています。

2016年 救急救命士免許取得

2017年 帝京大学医学部附属病院高度救命救急センター

2018年 大学院修士課程修了 修士(健康科学)

2018年 帝京平成大学健康メディカル学部 助教

2019年 米国救急医学会ITLSadvancedインストラクター

2019年 BANDOメディカルコントロール協議会PIVC講習会教育設計

2020年 第35回日本蘇生学会優秀演題賞受賞

2021年 大学院博士課程修了 博士(健康科学)

2021年 Tokyo Startup Gateway 優秀賞受賞

2021年 帝京平成大学健康医療スポーツ学部 助教

2022年 Emergency Medical Institute Technology consulting 代表

これまで、日本臨床救急医学会・日本蘇生学会を中心に多数の原著論文を執筆、投稿している。

講演テーマ

【「救急車の適正利用」をArtとScienceから考える】

学校では教えてくれない「救急車適正利用の方法」が社会問題となっています。この講演では、救急車の適正利用をArtとScienceの両面から見ることで社会課題の複雑さを考察し、実際に役立つ救急車を呼ぶべき特徴的な症状を分かりやすくご紹介。危機管理が必要な企業だけではなく、幅広い年代の方必見の教養的な内容です。(依頼者様の年代や背景知識に合わせて内容を調整させていただきます。)

【救急車の運用体制とその課題〜みんなで守る地域救急医療〜】

地域救急医療システムは、迅速かつ効率的な医療対応を提供するための重要なインフラ構造です。このシステムは、救急病院、救急車、地域のメディカルコントロール協議会などが連携して機能しています。講演では、地域の救急医療システムの構造に焦点を当て、その現状と課題について詳しく説明します。市民の地域救急医療システムの理解は、地域の救急医療を支える力になります。(依頼者様の年代や背景知識に合わせて内容を調整させていただきます。)

【救急車を呼ぶべき「症状」を知っていますか?】

「心筋梗塞」や「脳梗塞」という病名は聞いたことはあるけど、その症状はよく分からない。職場や自宅だけではなく様々な場所や時間帯で発生する救急の現場で、分かるのは「病名」ではなく、「症状」です。症状を理解することは迅速な救急要請に繋がります。必要な時に迅速に救急車が届く世界へ。本講演では、救急車を呼ぶべき症状に焦点を当てて、分かりやすく解説します。さらに、救急車を呼ぶべき症状に迷った時の対処法などをご紹介。学生から企業にお勤めの方、危険な現場で作業をされる方、高齢の方まで幅広い年代の方必見の内容です。(依頼者様の年代や背景知識に合わせて内容を調整させていただきます。)

【救急救命士ができる処置って何?いざとうい時に役立つ知識をご紹介】

救急救命士ができる処置はよく分からないと思う方は多いのではないでしょうか。本講演では、救急救命士が行える処置とその効果の実際について、最新の知見を含めてご紹介します。(依頼者様の年代や背景知識に合わせて内容を調整させていただきます。)

【心肺停止からの1時間〜救急医療の現場ではどんな処置が行われるのか〜】

本講演では、心肺停止からの1時間の間にどんな処置がされるのか。蘇生までの流れをご紹介します。(依頼者様の年代や背景知識に合わせて内容を調整させていただきます。)

【その他の講演テーマ】

〇病院前救急医療新規事業関連

〇予防医療関連など周辺分野についてはご相談ください。

実績

【講演実績(研修実績を含む)】

中学校、高校、大学などの教育機関

企業講演

【受賞歴・出場歴】

第35回日本蘇生学会学術集会優秀演題賞

2021年度Tokyo Startup Gateway 優秀賞受賞

2021年度帝京大学冲永荘一学術文化功労賞

【その他実績】

研究領域の主な論文

救急救命士の静脈路確保技術の教育効果とその評価

学位論文(博士) 2021年9月 査読有り筆頭著者

救急救命士の静脈路確保成否因子に基づく講習会の効果

日本臨床救急医学会雑誌 24(4) 505-512 2021年8月31日 査読有り筆頭著者最終著者責任著者

救急救命士の静脈路確保成否因子に関する検討

日本臨床救急医学会雑誌(JJSEM) 24(2) 331-338 2021年6月30日 査読有り筆頭著者

自動胸骨圧迫装置が救急救命士の静脈路確保に及ぼす影響

日本蘇生学会雑誌 40(1) 7-14 2021年4月 査読有り筆頭著者責任著者

救急救命士の行う静脈路確保における穿刺部皮膚温の意義

日本臨床救急医学会雑誌 23(5) 651-658 2020年10月 査読有り筆頭著者責任著者

救急隊による機械的 CPR 装置(LUCASTM)使用の特定行為と 蘇生効果に対する影響

日本救急医学会関東地方会雑誌 41(2) 248-252 2020年4月 査読有り

処置拡大前後における救急救命士の静脈路確保成功率に関する検討

日本臨床救急医学会雑誌 22(5) 659-664 2019年10月 査読有り筆頭著者責任著者

一般市民の「救急車を呼ぶべき状況」についての意識調査

日本臨床救急医学会雑誌 21(1) 17-22 2018年3月 査読有り

一般市民は救急車を呼ぶべき症状を理解しているか

日本救急医学会関東地方会雑誌 38(2) 211-214 2017年12月 査読有り

救急車を利用すべき症状の市民理解度調査

一般財団法人救急振興財団調査研究助成事業 2017年3月 査読有り

Decision Making of Calling Ambulance by University Students : Before and After Emergency Medical Education

Journal of Teikyo Heisei University 28 51-60 2017年3月 査読有り

【保有資格】

救急救命士

米国救急医学会認定ITLSインストラクター

博士(健康科学)

講演の特徴

救急車の出動件数は年々増加し、5.1秒に1回のペースで救急車は出動しています。この文章を読んでいただく間にも、救急隊員は傷病者を助けるために現場に向かっています。しかし、救急要請の半分は軽傷な傷病者、救急車の台数は限られており、重症患者に向かうまでの現場到着時間が年々延伸しています。学校では教えてくれない「救急車の適正利用の方法」や「地域の救急医療の課題」を一緒に考えてみませんか?幅広い年代の方々が理解しやすい方法でご紹介します。

この講師について問い合わせる

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

同じカテゴリーの講師一覧

- 船串 文夫みずほFG出身 TIEMS(国際危機管理学会日本支部)メンバー 現在日経BPのITPROにIT業界の病理について執筆中▶【採用活動時企業訪問のポイント】講師候補に入れる

- 野口 健講師候補に入れる

- 轟木 美来【奄美大島の防災アナウンサー】 ・フリーアナウンサー(株アテイン所属) ・防災士 ・消防団員 ・応急手当普及員/BLSプロバイダー ・災害ボランティアコーディネーター▶【女性の防災】講師候補に入れる

- 斎藤 義雄気象予報士 防災士▶【歴史を変えた天気】講師候補に入れる

- 西村 淳講師候補に入れる

- 稲村 悠日本カウンターインテリジェンス協会 代表理事 元警視庁公安部捜査官 スパイ専門家▶【あなたの会社をどう守るのか ~産業スパイから地政学リスクまであらゆるリスクに備えよ~】講師候補に入れる

いま注目の講演会講師一覧

- 矢野 燿大阪神タイガース 元監督 NPO法人THANKYOUFUND 代表理事▶【自分の可能性を信じ、相手の可能性を信じ切る!】講師候補に入れる

- 金子 恵美元衆議院議員▶【育児がキャリアとして評価される時代へ】講師候補に入れる

- 秋津 壽男医療法人社団双壽會 理事長 総合内科医 テレビ東京主治医が見つかる診療レギュラー医師▶【長生きするのはどっち?】講師候補に入れる

- 杉村 太蔵元衆議院議員・政治評論家・投資家・実業家 株式会社ここはれて 代表取締役社長▶【人生何が起きるかわからない〜太蔵流チャンスをつかむ技術】講師候補に入れる

- 里井 真由美フードジャーナリスト 1級フードアナリスト▶【食の仕事がしたい人向け】講師候補に入れる

- 山口 真由ニューヨーク州弁護士▶【日本に押し寄せる新たな規範~ポリティカル・コレクトネス~】講師候補に入れる

月間講師依頼ランキング

先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介

- 1位

- 2位原 晋青山学院大学 地球社会共生学部 教授 青山学院大学 陸上競技部長距離ブロック 監督

▶【フツ――の会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉 ~人と組織を強くするビジネス・メソッド~】講師候補に入れる - 3位

講演会の講師派遣レポート

- 2025年05月15日 <講師派遣レポート>池谷裕二氏講演会『人間の脳と人工知能(AI)』

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)

- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』

- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』