金子 豊二

東京大学名誉教授

講師カテゴリー

- 政治・経済

- 農林水産業

- 学校教育・PTA・育児

- 学生向け

- 歴史・文化・科学

- 自然科学

出身地・ゆかりの地

群馬県 東京都 神奈川県 カナダ

この講師について問い合わせる

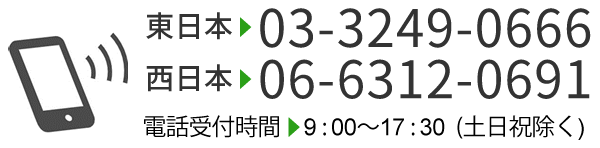

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

プロフィール

■学歴

1981年3月 東京大学農学部水産学科 卒業

1983年3月 東京大学大学院農学研究科修士課程水産学専門課程 修了

1986年3月 東京大学大学院農学研究科博士課程水産学専門課程 修了

■職務経歴

1986年4月~1989年9月 カナダ・アルバータ大学医学部 博士研究員

1989年9月~1997年3月 東京大学海洋研究所 助手

1997年4月~2003年3月 東京大学海洋研究所 助教授

2003年4月~2007年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科 助教授

2007年5月~2022年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

2020年3月~2022年5月 公益社団法人日本水産学会 会長

2022年6月~ 東京大学名誉教授

■受賞歴

2006年 水産学進歩賞(日本水産学会)

2014年 日本水産学会賞(日本水産学会)

2016年 日本農学賞(日本農学会)

2016年 読売農学賞(読売新聞社)

東京大学在職中は海洋生物学および水産学の研究・教育に従事する傍ら、社会貢献の一環として、魚の生理学に関する一般向けの講演を行ってきました。一般の方にはあまり馴染みのない「魚の浸透圧調節」についてユーモアを交えて分かりやすく解説し、浸透圧が意外と身近な現象であることを丁寧に説明する講演は、目からウロコが落ちるようだと高い評価を頂いています。また、魚の放射性セシウムの取り込みと排出についても、自らの研究成果を踏まえて、平易に読み解きます。一般の方ばかりでなく子供向けの講演も好評です。

講演テーマ

【海の魚と川の魚の不思議】

⽇本⼈にとって⿂はとても⾝近な⽣き物です。⿂は⼤きく淡⽔⿂と海⽔⿂に分けられますが、中には川と海の双⽅の環境に適応できる⿂もいます。キンギョやフナは淡⽔⿂で、サンマやイワシが海水⿂であることは誰もが知っているでしょう。実際にキンギョやフナは海⽔では⽣きられず、サンマやイワシを淡⽔に⼊れると死んでしまいます。⼀⽅で、淡⽔と海⽔の混じり合う河⼝付近に棲む⿂は、淡⽔と海⽔の双⽅に適応できます。ウナギやサケなどのように、⼀⽣のうちで川と海を⾏き来する「通し回遊⿂」も知られています。淡水や海水で生きる魚が、体内の塩分濃度を調節するしくみを「浸透圧調節」と言いますが、キンギョが海水で生きられないのは海水の中で浸透圧調節がうまくできないからなのです。私の講演では意外と身近な現象である魚の浸透圧調節をわかりやすく解説し、海の魚と川の魚の不思議を解き明かします。

【海水魚の陸上養殖】

【海の生き物と放射能】

【生き物と塩】

実績

【講演】

・第4回イオン未来の地球フォーラム(東京大学安田講堂)など、多数

【テレビ・ラジオ出演】

・NHK「チコちゃんに叱られる」

・TBSラジオ「萩上チキ・Session」

・NHK「ふるさと一番!」

・テレビ東京「ふるさと発元気プロジェクト」

講演の特徴

・「魚の浸透圧調節」を軸に、「生き物と塩」について幅広い情報を提供します。

・子供から一般社会人まで対応し、聴衆の目線に合わせた話し方を心掛けています。

・ユーモアを交えて、分かりやすく話をします。

著書

『キンギョはなぜ海がきらいなのか?』恒星社厚生閣 (2015/6/5))

『世界のおとぼけいきもの図鑑』(監修)恒星社厚生閣 (2022/1/17)

『魚類生理学の基礎』(編著)恒星社厚生閣 (2002/12)

『水圏の放射能汚染』(分担執筆)恒星社厚生閣 (2015/3)

『ウナギの博物誌(分担執筆)』化学同人 (2012/11)

・その他、研究論文多数

この講師について問い合わせる

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

同じカテゴリーの講師一覧

- 横山 寿元京都大学特定教授 農学博士▶【世界の養殖業と持続的生産への道】講師候補に入れる

- 松田 高政株式会社こうち暮らしの楽校代表取締役 高知大学土佐FBC特任准教授 国家検定「食の6次産業化プロデューサー」レベル6(国内最高段位)▶【商品価値を高めるブランド戦略】講師候補に入れる

- 西川 りゅうじんマーケティングコンサルタント まちづくりアドバイザー▶【コロナやインフレなんかに負けてたまるか! 《ウィズコロナ時代を勝ち抜く実践マーケティング塾》】講師候補に入れる

- 見城 美枝子エッセイスト,ジャーナリスト,青森大学教授▶【教育はパートナーシップ】講師候補に入れる

- 小泉 武夫農学博士/食文化論者/文筆家▶【21世紀は発酵革命で始まる~老化制御と健康の秘訣~】講師候補に入れる

- 金丸 弘美食環境ジャーナリスト、食総合プロデュサー▶【農業・環境・地域再生】講師候補に入れる

いま注目の講演会講師一覧

- 矢野 燿大阪神タイガース 元監督 NPO法人THANKYOUFUND 代表理事▶【自分の可能性を信じ、相手の可能性を信じ切る!】講師候補に入れる

- 金子 恵美元衆議院議員▶【育児がキャリアとして評価される時代へ】講師候補に入れる

- 秋津 壽男医療法人社団双壽會 理事長 総合内科医 テレビ東京主治医が見つかる診療レギュラー医師▶【長生きするのはどっち?】講師候補に入れる

- 杉村 太蔵元衆議院議員・政治評論家・投資家・実業家 株式会社ここはれて 代表取締役社長▶【人生何が起きるかわからない〜太蔵流チャンスをつかむ技術】講師候補に入れる

- 里井 真由美フードジャーナリスト 1級フードアナリスト▶【食の仕事がしたい人向け】講師候補に入れる

- 山口 真由ニューヨーク州弁護士▶【日本に押し寄せる新たな規範~ポリティカル・コレクトネス~】講師候補に入れる

月間講師依頼ランキング

先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介

- 1位

- 2位原 晋青山学院大学 地球社会共生学部 教授 青山学院大学 陸上競技部長距離ブロック 監督

▶【フツ――の会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉 ~人と組織を強くするビジネス・メソッド~】講師候補に入れる - 3位

講演会の講師派遣レポート

- 2025年05月15日 <講師派遣レポート>池谷裕二氏講演会『人間の脳と人工知能(AI)』

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)

- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』

- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』