植村 真樹

R&D戦略・組織活性化アドバイザー

化粧品開発アドバイザー

日本化粧品技術者会 東日本支部事務局長

元株式会社資生堂 フロンティアサイエンス事業部長

社団法人企業研究会 R&Dマネジメント交流会議 副コーディネーター 、同開発塾 コーディネーター

講師カテゴリー

- 経営・ビジネス

- 経営論・組織論・経営哲学

- リーダーシップ・マネジメント

- 人事・採用

- マーケティング・イノベーション・ブランディング

- ダイバーシティ

- ものづくり・製造業

- エンゲージメント

- ビジネス研修

- リーダーシップ・マネジメント

- コミュニケーション・世代間ギャップ

- コーチング

- 問題解決

- 新入社員研修

- 安全大会

- コミュニケーション

- モチベーション

- 夢・希望・挑戦

- 意識改革・気づき

- ライフスタイル

- 衣生活・美容

- ライフプラン・自己啓発

- 労働組合

- リーダーシップ・マネジメント

- コミュニケーション

出身地・ゆかりの地

東京都 神奈川県 京都府 鹿児島県

この講師について問い合わせる

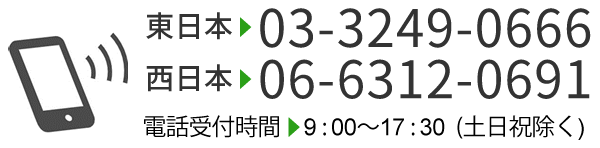

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

プロフィール

1987年 慶應義塾大学大学院理工学研究科修了

1987年 株式会社資生堂入社

2011年 資生堂医理化テクノロジー株式会社代表取締役社長

2014年 株式会社資生堂フロンティアサイエンス事業部長

2020年 同 フロンティアサイエンスイノベーションセンター長

2022年 日本化粧品技術者会東日本支部幹事長

社団法人企業研究会 R&Dマネジメント交流会議 副コーディネーター

社団法人企業研究会 開発塾 コーディネーター

大学・院での専門性を活かすべく研究員として株式会社資生堂に入社したものの、わずか3年でスタッフ部門に異動。自身の研究者志向と合わないことからモチベーションが一時低下する一方で、研究所全体を俯瞰した時に、「研究員の強み・専門性が研究開発の現場で活かされていないのではないか? 組織が活性化していないのでは?」という疑問を持つ。「「個」と「組織」の活性化と画期的な研究成果をもたらすには何が足りないのか?」を解決すべく、終業後に発足間もないグロービスマネジメントスクールに通う(最高成績優秀者を獲得、初代HRMコースのカタライザーを拝命)。以後、自身のミッションであるR&Dマネジメント業務に加えて、人事部に働きかけて技術系人材のコンピテンシー採用(自社初)や育成プログラムの作成にも加わる。

R&Dマネジメント業務については、戦略策定・企画・管理面でほとんど何も整備されていない状態から、着任わずか1年で現在の仕組みの骨格にもなっている基本的な考え方や仕組みを全て整備。最近では当たり前になっているが、様々なフレームワーク思考を初めて現場で実践し、定量的・定性的解析も含めて多くの成果を得た。以後も新たな考え方の導入を含め、チャレンジを続ける。

関連会社への出向時代は、約30名の社員と連日膝を突き合わせての意見交換を実施するとともに、親会社-関係会社間の様々な課題の抽出・改善に取り組む。その結果、親会社にもきちんと自身の考えを述べることができる社員が育つとともに、両社間の人的交流も盛んになる。当該関係会社の経営も安定・成長し、技術開発力も向上した。社内に世話人会組織を編成し、部門間の壁を破る取り組みを継続し結果につなげる。

又、フロンティアサイエンス事業部長時代には、事業経営、技術開発、生産、営業、海外戦略構築等に様々なバックグランドを持つメンバーの自主・自律性と責任感を最大限引き出すべく、傾聴と権限委譲を積極的に進める。その結果、事業業績は毎年2桁成長し予算を大きく上回る。又、エンゲージメント・組織風土調査において、全資生堂グループで2位を獲得。笑顔が溢れ、メンバー間のコミュニケーションが極めて円滑でやる気に満ちた部門風土の醸成を牽引。

一方、任期中に会社経営方針の転換で、担当していた13事業の撤退・終売が決まる。いずれも右肩上がりの成長を続ける事業であり、中には30年以上続けてきた事業もあったが、国内は勿論、海外取引先のCEO(韓国・中国・インド・欧州・ロシア他)との度重なる交渉の結果、メンバーの真摯なサポートもあり無事に撤退を完了。

ビジネススクールで学んだ論理的思考力と現場での35年の実務経験、20年にわたる異業種研究会での活動(のべ約800社と具体的な事例研究を実施)から導き出したイノベーションマネジメントのあり方、「個」の能力の最大化と組織風土改革に必要な要件、これからのR&Dマネジメントのあり方等について、最新の世の中の動向も含めて広く世の中に伝えていきたい。現在、複数の企業の技術コンサルタントやセミナー講師(年間約30件)、異業種研究会コーディネーター、執筆活動を展開中。

講演テーマ

【”つなぐ”リーダーシップで変革をリードし、組織を元気にする】

不確実性の時代は、組織を構成するメンバーの関心と熱意、個性や力量を引出し、エンゲージメントを高めるとともに、成果を高めるチームの編成やリーダーシップの発揮、変化に対応するマネジメントがより一層求められる。そして何よりも、メンバー個々人が自らの役割に夢と誇りを持ち、ワクワクしながら仕事に向き合える環境を整える必要がある。同時にその実現には、個人間・組織間をつなぎ、相互の関係性を深め多様性のあるメンバーで強いチーム(組織)をつくることが重要である。

本講演では、管理職層やリーダー、中堅社員を対象に、組織マネジメント、チームビルディング、イノベーティブな組織づくり、リーダーシップのあり方等、組織の活性化と「個」のモチベーション向上、エンゲージメント向上に課題を有している方々に対して、解決につながる方策を演者の経験を踏まえてともに考える。

35年にわたる(株)資生堂での組織運営や人材育成等に関する実務経験(*社内エンゲージメント調査において、全資生堂グループで担当部門が2位を獲得)、関連会社(従業員30名)での経営・組織運営実績や20年間に渡る異業種検討会活動等で得た情報や知見を活かして、時代の潮流や未来を見据えた新たなHRマネジメントのヒントを提供したい。又、今後の企業の成長に不可欠なダーバシティーの推進やオープンイノベーションにや組織づくりついて、”つなぐ”マネジメントの観点から言及する。

【経営視点・事業視点からの顧客価値づくりとR&Dマネジメント】

リアルとバーチャル、AIと人間、グローバルとローカル、経済価値と社会価値等、世の中の両極化が進むとともに、顧客の価値観・生き方も多様化してきている。SDGsに代表される社会価値意識が大きな広がりを見せている。テクノロジーが目覚ましい発展を遂げる一方で、人間らしさやイノベーションがもたらす「意味」を見直そうという動きもある。このように不確実性が増大するVUCAの時代背景のもと、企業に求められる経営の在り方やモノづくりのスタイルも大きな変革を迫られている。

本講演では、「今、世の中で何が起こっているか」の考察を起点に、未来に向けて研究開発スタッフが抱える課題を整理し、今後の研究開発の方向性やテーママネジメントの方法について問題提起したい。又、研究開発の成果を最大化し、事業貢献、経営貢献するために最も重要な「人財」と「組織風土」にもスポットを当て、ワクワクしたワークインライフ実現のための組織マネジメントについても考えたい。

【メンバーの可能性を肯定し、意味と意義を与え、全員の最大の力を引き出す(新任管理職/リーダー研修)】

本講演では、「時代の変化をいかに乗り切りリードするか」について問題意識を持ち、その解決にあたり、どのように組織を運営し、メンバーをマネジメントするかを考えている下記の方を対象とする。

〇新任管理職、及びその候補人財

〇プロジェクトやチームをマネジメントするリーダー層、及びその候補人財

現在は外部環境の変化が激しく、経営や価値開発、事業開発において不確実性が増しており、「未来は、これまでの延長線上には描けない」状態にある。企業の成長性を確かなものにするためには、組織の多様性(ダイバーシティ)を活かすとともに、イノベーター個々の持つ知識・能力・経験・行動特性が最大限に発揮できる組織づくりが重要となる。そして、その実現にあたって管理職やリーダーへの期待は益々高まっている。

本講演では、組織を取り巻く様々な課題を取り上げ、創造性の高く未来を力強くリードする管理職、リーダーのあり方のポイントを紹介する。

【化粧品開発イノベーションと経営視点での化粧品ビジネスの真の成功要因を探る】

化粧品ビジネスの現状と業界(産業)の特徴を経営学やマーケティングの視点から考察し、今後の顧客起点の価値づくりとR&Dマネジメントのあり方を考える。

化粧品ビジネスはコロナ禍で大きな打撃を被ったものの、産業としての魅力度は依然として高く、多くのベンチャー企業の参入が続いている。一方、化粧品ビジネスは、研究開発やソフト(情報)、サービス/おもてなし、マーケティング(広告・宣伝、デザイン等)等の多くの要素から成り立っている産業でもある。多くの商品やサービスが溢れている市場において、ヒット商品を生み出すこと、ビジネスとして成長し続けることは従来以上に難しくなっている。顧客の商品選択の基準も「機能的価値」から「意味的価値/体験価値」に移行してきている。優れた技術を応用した商品が必ずしもヒットするとは限らない。一見、業界としての参入障壁は低いように思えるが、成功するために検討すべき課題は多い。

本講演では、演者の35年にわたる国内大手化粧品企業での化粧品研究開発に係る豊富なマネジメント経験、様々な業種の事業開発・推進の経験、異業種交流やMBA、MOT教育で得た様々な知見(経営視点・マーケティング視点・HRM視点等)をもとに、化粧品の研究開発、ビジネスとしてのKSFをこれまで指摘されてこなかった新たな視点から具体的に提案し、今後の化粧品の価値向上に必要な要件を考察する。

【イノベーションマネジメントの実践(価値創造を顧客の行動変容につなげる)】

リアルとバーチャル、AIと人間、グローバルとローカル、経済価値と社会価値等、世の中の両極化が進むとともに、顧客の価値観・生き方も多様化してきている。SDGsに代表される社会価値意識が大きな広がりを見せている。テクノロジーが目覚ましい発展を遂げる一方で、人間らしさやイノベーションがもたらす「意味」を見直そうという動きもある。このように不確実性が増大するVUCAの時代背景のもと、企業に求められる経営の在り方やモノづくりのスタイルも大きな変革を迫られている。

本講演では、「今、世の中で何が起こっているか」の考察を起点に、研究開発スタッフが抱える課題として「なぜ、イノベーションが起こらないか(起こせないか)」にフォーカスし、顧客の行動変容につながるイノベーションマネジメントのあり方について提案したい。

実績

各種セミナーでの技術セミナー実施

・技術情報協会 ・IR技術者教育研究所 ・テクノ経営

・企業研究会 Tech Design 他多数

その他、複数の企業の顧問、アドバイザーとして活動

講演の特徴

・ビジネスの現場での経験(35年)をもとに、現場の具体的事例に基づき講演。又、(社)異業種研究会での20年以上に及ぶ各業界・会社との意見交換や研究、最新の経営学の知見等に基づく豊富な事例も引用しながら、顧客企業様の悩みや課題解決にともに取り組む。

・オンラインによるセミナー

・録画によるオンデマンド配信

ご聴講頂いた方々や部下(メンバー)からは、「日頃から悩んでいた問題の本質に気が付いた」、「もっと議論したい」とか、「植村さんの部下として働きたい(働きたかった)」という声を多く頂いております。又、顧問企業先からは、「話の内容に感動した、涙が出た」、「勇気をもらった」という声も頂いています。

顧客企業様ともに考える、伴走するというスタイルで、皆さまと一緒に課題に向き合っていきたいと思います。

著書

・「これからの新しい化粧品・美容の価値について」(フレグランスジャーナル)

・「研究開発テーマの選択・評価とその判断基準、見極め方」(技術情報協会/共著)

・「研究開発テーマの探し方・選び方と評価の仕方」(研究開発リーダー)

・「R&D成果のスムーズな事業化のための研究開発部門と他部門の壁の壊し方、協力体制の築き方/部門間連携のための組織・風土のつくり方」(研究開発リーダー)

・「出口戦略に基づく研究開発テーマの設定と事業化への繋げ方」(技術情報協会/共著)

・「新規事業を生み出すリーダーシップと組織づくり/イノベーションを生む組織マネジメントとR&D部門への期待」(技術情報協会「研究開発リーダー」)

・「化粧品ビジネスにおける今後の価値づくり」(技術情報協会「コスメティックステージ」

・「イノベーションを生む元気でエンゲージメントの高い組織のつくり方」 (技術情報協会「研究開発リーダー」) 他

動画

・「経営視点・事業視点からの価値づくり」シリーズ(1)~(5)(産業革新研究所)

(1)未来志向の経営と顧客価値を実現するR&Dマネジメント

(2)「個」の発想をテーマ提案につなげるR&Dスタッフの役割と具体的手法

(3)成功する新規事業開発

(4)部門間の壁を壊し、研究成果を確実に新商品・新事業化につなげる

(5)イノベーションを生む組織のマネジメントとリーダーシップ

・化粧品開発におけるテーマ設定とアジャイルなマネジメントのあり方(産業革新研究所)

・新任管理職/リーダー研修(TechDesign)

・新たな価値づくりにおけるオープンイノベーション成功の秘訣

・イノベーションを生む元気でエンゲージメントの高い組織づくり(技術情報協会) 他

(その他、セミナー・講演等に多数登壇)

その他

自身の以下の経験・キャリアを踏まえて、より実効性の話題を提供したい。

<現在(現職)> 日本化粧品技術者会 東日本支部 事務局長

日本の化粧品技術を向上させるために、化粧品の研究開発、製造販売に携わる技術者への情報提供と討議・交流を目的とする学術団体(企業・団体:845 会員数:1,791名)

<これまでのキャリア>

・R&Dマネジメントに関する経験(17年)

・HRM(採用・育成・人事情報システム開発等)に関する経験(15年)

・新規事業関する経験(事業責任者・関連会社社長・研究開発責任者)(10年)

・異業種研究会での活動実績(20年)

(備考)

・担当部門が、全資生堂グループで、エンゲージメント指数 第2位

・GLOBISマネジメントスクール HRMクラス 初代カタライザー

この講師について問い合わせる

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

同じカテゴリーの講師一覧

- 堀之内 九一郎株式会社生活倉庫社長▶【金でなく夢を追え?高いゴールも目の前のその一歩から?】講師候補に入れる

- 堀越 正己元ラグビー日本代表 立正大学ラグビー部監督▶【常勝軍団のチームマネジメント】講師候補に入れる

- 高浜 敏之株式会社土屋 代表取締役▶【ソーシャルビジネス】講師候補に入れる

- 相澤 和人イーストホームタウン沖縄株式会社 代表取締役社長 心理カウンセラー▶【ウェルネス・ウェルビーイング研修】講師候補に入れる

- 横山 信治株式会社オフィス・フォー・ユー 代表取締役▶【激戦を生き抜く経営論】講師候補に入れる

- 竹内 よう株式会社プライムライズコンサルティング 代表取締役▶【業績を2倍に上げられる!組織づくり ■ 経営者視点でマネジメントできるリーダー(店長等)を育成する ~リーダーとして働きがい・生きがいを感じる意識改革~】講師候補に入れる

いま注目の講演会講師一覧

- 矢野 燿大阪神タイガース 元監督 NPO法人THANKYOUFUND 代表理事▶【自分の可能性を信じ、相手の可能性を信じ切る!】講師候補に入れる

- 金子 恵美元衆議院議員▶【育児がキャリアとして評価される時代へ】講師候補に入れる

- 秋津 壽男医療法人社団双壽會 理事長 総合内科医 テレビ東京主治医が見つかる診療レギュラー医師▶【長生きするのはどっち?】講師候補に入れる

- 杉村 太蔵元衆議院議員・政治評論家・投資家・実業家 株式会社ここはれて 代表取締役社長▶【人生何が起きるかわからない〜太蔵流チャンスをつかむ技術】講師候補に入れる

- 里井 真由美フードジャーナリスト 1級フードアナリスト▶【食の仕事がしたい人向け】講師候補に入れる

- 山口 真由ニューヨーク州弁護士▶【日本に押し寄せる新たな規範~ポリティカル・コレクトネス~】講師候補に入れる

月間講師依頼ランキング

先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介

- 1位

- 2位原 晋青山学院大学 地球社会共生学部 教授 青山学院大学 陸上競技部長距離ブロック 監督

▶【フツ――の会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉 ~人と組織を強くするビジネス・メソッド~】講師候補に入れる - 3位

講演会の講師派遣レポート

- 2025年05月15日 <講師派遣レポート>池谷裕二氏講演会『人間の脳と人工知能(AI)』

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)

- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』

- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』