小泉 吉永

学術博士(金沢大学)/

法政大学講師/

往来物研究家

講師カテゴリー

- 歴史・文化・科学

- 歴史

- ライフスタイル

- ライフプラン・自己啓発

出身地・ゆかりの地

埼玉県

この講師について問い合わせる

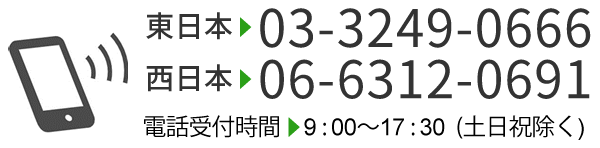

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

プロフィール

1982:早稲田大学政治経済学部卒

1982:川口市立芝東中学校講師

1983:川口市立十二月田小学校助教諭

1984:戸田市立戸田第一小学校助教諭

1985:蕨市立南小学校助教諭

1986:練馬区立開進第一中学校講師

1987:全国青色申告会総連合主事

1992:株式会社大空社編集部

2000:株式会社現代けんこう出版編集部課長

2006:法政大学文学部非常勤講師

講演テーマ

【江戸に学ぶ子育て・人づくり】

江戸時代のあやまり役は、日本の教育文化の一つであり、このような風土が人を育てた。また、子育ての最終責任は父親にあり、ほとんどの育児書が父親を対象としたものだった。江戸時代は様々な育児書が作られたが、その一つの養育往来は子供に子育ての秘訣を説いたユニークな読み書き教科書で、その子育ての根本は中らずともいえども遠からずという言葉に象徴されるように、正直や誠意であった。

【日本の父道と胎教論】

現代では、父親の育児参加が課題だが、江戸時代は父親が育児の中心であった。胎教ですら、母親ではなく父親が母親に教えるべきとする主張もあり、妊娠中の妻に対する夫の看護は精神的なものから肉体的なもの(妊娠中毒症の際の応急処置等)までが期待された。日本の胎教の歴史からも日本の教育文化のありようが見えてくる。また、堕胎・間引きに対する官民の取り組みなども紹介したい。

【江戸の子育て─父母と手習師匠の役割─】

近年、父親の育児参加が課題だが、江戸時代に作られた多彩な育児書は基本的に父親向けのものだった。当時の育児書に母子の語が使われるのは稀で、ほとんどが父子であった。また、教育は今日では主に学校教育の意味で使われることが多いが、江戸時代は家庭教育の意味での用例が古い。当時の育児書から父親・母親・手習師匠の役割や心得を学ぶべき点は少なくない。

【女筆の時代と女性たち】

江戸時代には、女性の書が注目され、庶民女性を含む女流書家が輩出し、その作品が次々と刊行された時代があった。この女筆ブームで大きな役割を果たした居初津奈と長谷川妙躰は、女性らしい表現の追求や、躍動感のある散らし書きなど、男性書家よりも革新的な書や、伝統にとらわれない女性独自の手紙の作法を展開した。まさに、女性独自の文化の展開し、女性が自己主張し、女性の社会進出の可能性が広がった時代であった。

実績

江戸時代の子育てに学ぶ兵庫県、2011.11

往来物から見える庶民の教養昭和女子大学、2012.1

江戸の子育て愛西市、2012.2

江戸の教育に学ぶ(NHK教育)2006.10

江戸の色恋ものがたり(NHK教育)2008.6

大江戸子育て事情(NHK教育)香山リカ氏と対談、2010.1

家訓を作ろう!(NHK-FM日曜喫茶室)藤本義一氏と対談、2010.3

講演の特徴

小・中・高校の教員を経て、学術出版社勤務の傍ら江戸時代の教育等の研究を続け、学位論文近世の女筆手本─女文をめぐる諸問題─で博士号を取得。法政大学や古文書講座の講師など、小学生から高齢者まで幅広い年代を対象に講演活動を実施。一般に知られていない江戸庶民の教育・文化・生活などを面白く伝えることを心懸けており、江戸時代への興味・関心が日本人としての誇りにつながることを願っている。

著書

往来物解題辞典(大空社)

江戸の子育て十カ条(柏書房)

江戸の子育て読本(小学館)

庄屋心得書 親子茶呑咄(岩田書院)

秘伝 江戸の占いとおまじない(主婦と生活社)

江戸に学ぶ人育て人づくり(角川SSコミュニケーションズ)

歴史に好奇心 2006年10-11月(NHK出版)

その他

近世教育史(江戸時代の子育て、寺子屋教育)、近世女性史

この講師について問い合わせる

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

同じカテゴリーの講師一覧

- 中田 考同志社大学客員教授 同志社大学一神教学際センター客員研究員 株式会社カリフメディアミクス代表取締役▶【間違いだらけのハラール認証】講師候補に入れる

- 酒生 文弥光寿院住職 地方創生株式会社代表取締役社長 在日本ルーマニア商工会議所会頭▶【私の師事した松下幸之助・元谷外志雄】講師候補に入れる

- 長内 あや愛食文化研究家 株式会社食の会 代表取締役「食の會日本橋」 慶應義塾大学SFC研究所 上席・研究所員 福澤諭吉食文化研究▶【「江戸戸時代から続く 守りたい日本の食文化」】講師候補に入れる

- 西川 りゅうじんマーケティングコンサルタント まちづくりアドバイザー▶【コロナやインフレなんかに負けてたまるか! 《ウィズコロナ時代を勝ち抜く実践マーケティング塾》】講師候補に入れる

- 石神 美代子国営クウェート通信・支局長▶【サウジアラビアの変容とカリスマ的リーダー ~ビジョン2030が生む日本企業のチャンス】講師候補に入れる

- 加藤 博章関西学院大学国際学部兼任講師 航空自衛隊幹部学校兼任講師▶【国際情勢】講師候補に入れる

いま注目の講演会講師一覧

- 池谷 裕二脳研究者 東京大学・大学院薬学系研究科教授▶【脳を知り、脳を使いこなす】講師候補に入れる

- 廣田 さえ子 SAEKO HIROTA株式会社デルタマーケティング エグゼクティブプランナー (リクルートトップパートナー代理店所属)▶【リクルート営業9期連続NO.1営業が語る 商談の秘訣】講師候補に入れる

- 千本 倖生KDDI創業者 京都大学 総長顧問 特別教授 ▶【《挑戦》「千に一つの奇跡をつかめ!」】講師候補に入れる

- 齊藤 ゆめ一般社団法人 健康経営推進協会 代表理事 Thanks mother 代表 一般社団法人 先生ビジネス共同協会 ご縁の窓口 人脈コーディネーター▶【職場と人が変わる心理的安全性と健康経営】講師候補に入れる

- 伊藤 和人日本経営開発協会 JMDA教育研修センター室長 人材育成コンサルタント▶【職場の多様性を尊重するコミュニケーション】講師候補に入れる

- 松崎 一葉筑波大学 名誉教授▶【我が国のハラスメントの構造と実効的な予防策の立案について】講師候補に入れる

月間講師依頼ランキング

先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介

- 1位

- 2位

- 3位

講演会の講師派遣レポート

- 2025年05月15日 <講師派遣レポート>池谷裕二氏講演会『人間の脳と人工知能(AI)』

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)

- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』

- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』